-

-

在线客服

-

-

-

-

我的收藏

-

我的订单

-

快速订购

-

-

-

光催化剂是一种在光照条件下能够加速化学反应的物质,其自身在反应过程中不被消耗,被可见光激发之后达到激发态,进而引发反应物的氧化还原反应,最终获得目标产物。在该过程中,由于光催化剂的性质各异、形态各异,经过各不相同的反应历程可得到截然不同的产物,这也吸引着化学家们投身其中的同时,也推动了光催化剂的蓬勃发展,尤其在现如今能源紧缺的时代,利用光能进行的化学反应相较于传统化学反应的优势显而易见,发展前景广阔。

麦克林提供各类光催化剂及其衍生试剂,具有优异的可持续性,稳定的工艺安全性,潜在的反应创新性等特点,能被广泛适用于各类科研项目、研究实验中,欢迎选购。

本文通过以下几点介绍麦克林光催化剂的化学特性和相关产品:

1. 催化原理

2. 光催化剂的优势

3. 光催化剂的应用

4. 麦克林光催化剂产品介绍

1. 催化原理![]()

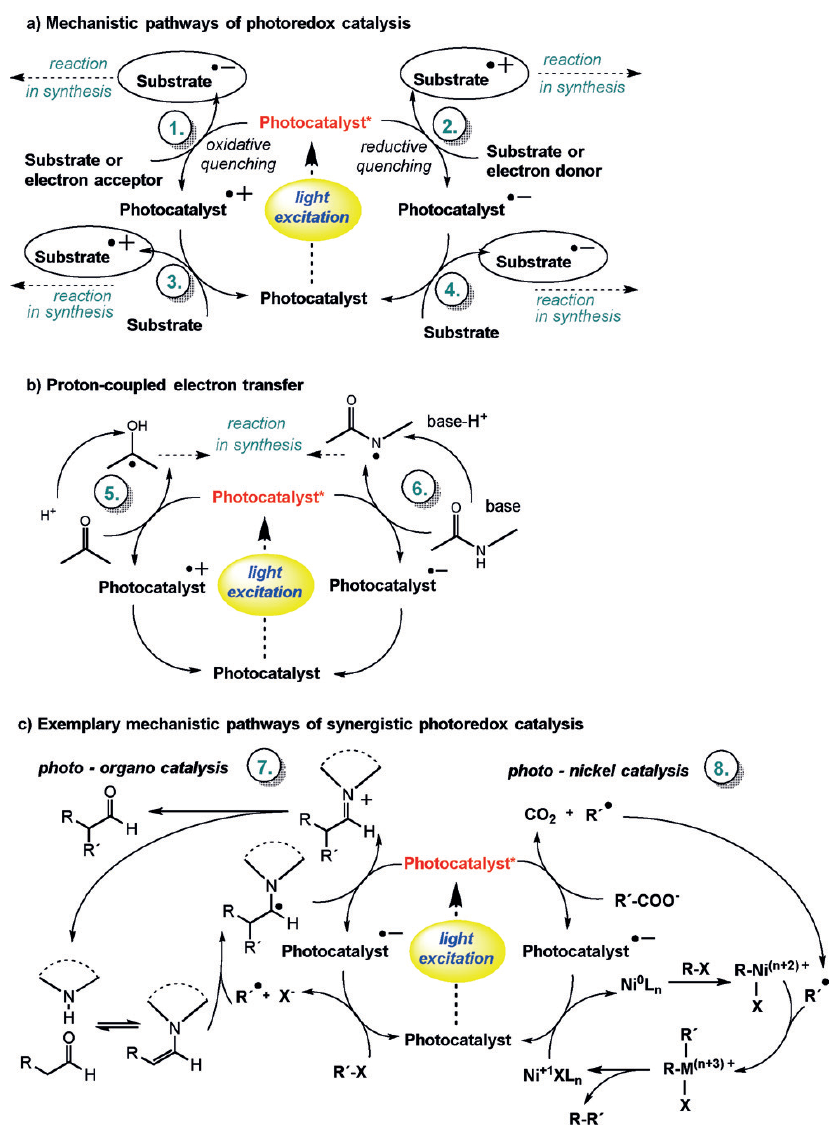

可见光催化第一种反应模式[1] 是诱导电子在底物之间转移,从而产生自由基阴离子或阳离子。在该过程中,光催化剂仅可以充当自由基链过程的引发剂,如果其进一步参与催化循环的话,会影响整个光反应的结果。当光催化剂被一定波长的光所激发,达到激发态之后,单电子在底物之间转移可能存在以下四种途径(图1):

(1)光催化剂激发态被底物或者电子受体氧化,发生氧化猝灭;

(2)被底物或者电子给体还原,发生还原猝灭;

(3)被氧化的光催化剂氧化底物;

(4)被还原的光催化剂还原底物,回到基态,此时整个光反应也经历整个催化循环,趋向稳定的同时,被氧化或还原的底物继续被反应体系中的其他物质捕获,进行后续的反应过程,最终获得目标产物。

图1

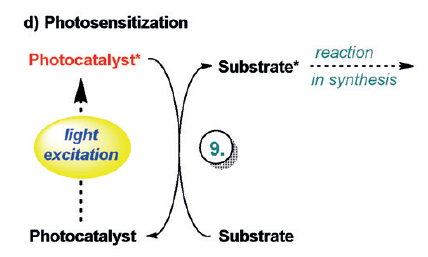

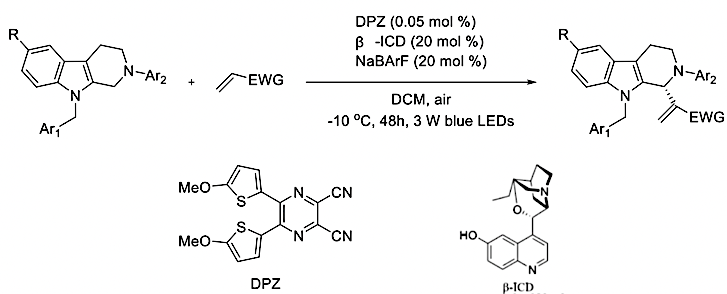

第二种反应模式是在反应体系中加入一种合适的光敏剂,将其吸收可见光的能量转移到不能吸收给定波长光的底物上,使其产生自由基,进行后续的反应(图2-1.)。最后,不添加光催化剂的光催化反应研究逐渐增多,反应体系中原位形成的电子供体-电子受体复合物在可见光范围内产生紫外吸收峰,可以吸收一定的波长,发生电荷分离,发生化学反应(图2-2.)。

图2-1

图2-2

2. 光催化剂的优势![]()

2.1 优异的可持续性

光催化剂在光照下能够快速产生活性氧物种(如羟基自由基、超氧自由基等),这些活性物质可以高效分解空气中的有毒化合物,如甲醛、甲苯等挥发性有机物,并且分解产物为二氧化碳和水等无害物质,不会产生新的污染物;

2.2 稳定的工艺安全性

光催化剂参与的反应一般都可以在较为温和的条件下进行,避免了高温高压、或强酸强碱等传统合成方法对环境或设备的较大危害;

2.3 潜在的反应创新性

光催化剂能够实现一些传统方法难以实现的化学反应,如新型碳-碳键的构建,为合成复杂的天然产物和药物分子提供了新的途径。

3. 光催化剂的应用![]()

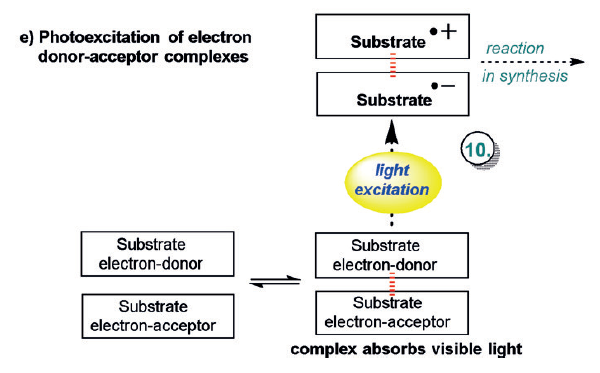

有机小分子协同催化:2016年,Jiang[2]课题组报道了通过新型协同光催化剂,用四氢-β-咔唑和丙烯醛相互作用,分子间对映选择性交叉偶联,不对称催化构建了Csp2-Csp3键(图3)。在该反应的催化体系中包含三部分,DPZ作为非金属参与的可见光催化剂其负载量为0.05 mol%,手性路易斯酸 (β-ICD) 作为有机碱催化剂,NaBArF作为无机盐辅助催化剂。正是因为三催化体系,该反应的区域和对映选择性均非常高;

图3

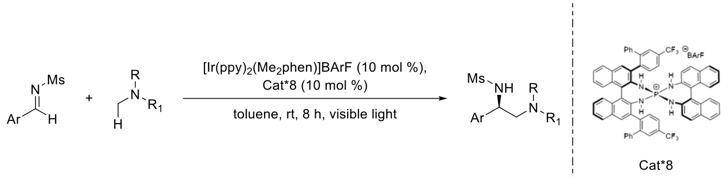

过渡金属协同催化:2015年,Takashi Ooi课题组[3] 报道了由可见光和过渡金属Ir(Ⅲ)在轴手性芳基磷酸盐 (Cat*8) 的催化下,实现N-磺酰基醛亚胺与N-芳基氨基甲烷的光催化自由基交叉偶联反应(图4)。值得一提的是,该反应所提供的催化体系能够为自由基活性中间体的形成提供了较稳定的环境,进而使得最终的产物具有较高的产率以及较高的对映选择性;

图4

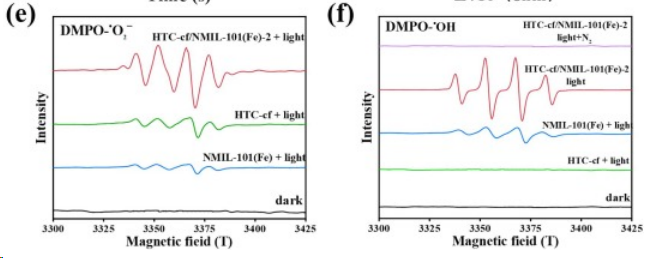

微生物灭菌:Sun等人[4] 研究的HTC-cf/NMIL-101(Fe)复合光催化剂在可见光照射下表现出优异的杀菌性能。实验证明,该复合材料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有显著的杀灭效果,甚至在实际水体中也能有效抑制细菌生长,为实际环境修复提供了新的有效途径。通过自旋共振波谱(ESR)分析(图5),发现HTC-cf/NMIL-101(Fe)在可见光照射下,能够高效产生活性氧自由基,如超氧自由基和羟基自由基,这些活性物种在细菌杀灭过程中扮演着关键角色。

图5

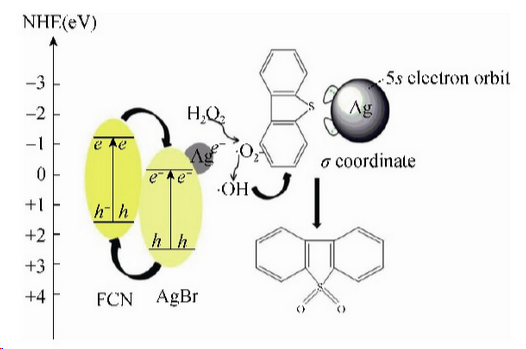

光催化脱硫:Zuo等[5] 人以凹凸棒石为骨架制备了Ag@AgBr/氮化碳-凹凸棒石复合脱硫光催化剂(Ag@AgBr/FCN-ATP),在可见光下对二苯并噻吩(DBT)光催化氧化脱除,结果表明当光照时间为180min时,脱硫率可达85.2%。作者认为这是由于Ag与DBT中的S形成σ配位键吸附作用(图6),Ag@AgBr和FCN-ATP之间的异质结构和协同效应有效地促进光生电子的传输且抑制空穴-电子复合。

图6

4. 麦克林光催化剂及衍生试剂产品介绍![]()

1. 优异的可持续性

2. 稳定的工艺安全性

3. 潜在的反应创新性

4. 接受研发定制

| 项目号 | CAS号 | 中文名 | 规格型号 |

| R817230 | 632-69-9 | 孟加拉玫瑰红 | BR |

| A800680 | 3952-78-1 | 1,2-二羟基蒽醌基-3-甲胺-N,N-二乙酸 | Indicator |

| D868748 | 676525-77-2 | (4,4'-二叔丁基-2,2'-联吡啶)双[(2-吡啶基)苯基]铱(III)六氟磷酸盐 | 97% |

| A800874 | 72-48-0 | 茜素 | 试剂级 |

| T818930 | 13463-67-7 | 纳米二氧化钛 | 99.8% metals basis,60nm,锐钛,亲水 |

| M834456 | 7220-79-3 | 亚甲基蓝三水合物 | 用于生物学染色 |

| Z820741 | 1314-13-2 | 氧化锌 | 99% |

| E809096 | 17372-87-1 | 曙红Y(水溶) | 试剂级, 80% |

| D917232 | 1810004-87-5 | 3,6-二叔丁基-9-均三甲苯基-10-苯基吖啶-10-鎓 四氟硼酸盐 | 97% |

| T963767 | 1416881-53-2 | 2,3,5,6-四(9-咔唑基)-对苯二腈 | 97%, unsublimated |

| Z820746 | 1314-13-2 | 氧化锌 | 99.99% metals basis |

| T818940 | 13463-67-7 | 纳米二氧化钛 | 99.8% metals basis,5-10nm,锐钛,亲水型 |

| M849355 | 674783-97-2 | 9-均三甲苯基-10-甲基吖啶高氯酸盐 | 98%,LC&N |

| B802204 | 6104-58-1 | 考马斯亮蓝G250 | 试剂级 |

| I853825 | 337526-88-2 | 乙酰丙酮酸二(2-苯基苯并噻唑-C2,N)合铱(III) | 99%(HPLC), Sublimed |

| E808803 | 2538-85-4 | 铬蓝黑R | Indicator |

| I811722 | 860-22-0 | 靛蓝二磺酸钠 | 试剂级, 90.0% |

| T818939 | 13463-67-7 | 纳米二氧化钛 | 99.8% metals basis,100nm,锐钛,亲水 |

| F809393 | 153954 | 荧光素 | ≥90% |

| T963763 | 1416881-51-0 | 3,4,5,6-四(9-咔唑基)-邻苯二腈 | 97%, unsublimated |

| T916133 | 387859-70-3 | 三[2-(4,6-二氟苯基)吡啶-C2,N]铱(III) | 98% |

| T853805 | 1416881-52-1 | 2,4,5,6-四(9-咔唑基)-间苯二腈 | >99%(HPLC), Sublimed |

| E808678 | 3844-45-9 | 亮蓝 | 85% |

| B919265 | 1973375-72-2 | [5,5'-双(三氟甲基)-2,2'-联吡啶-κN,κN]双[3,5-二氟-2-[5-(三氟甲基)-2-吡啶基-κN]苯基]铱六氟磷酸盐 | 98% |

| R817215 | 83-88-5 | 核黄素 | 98% |

| B802269 | 6104-59-2 | 考马斯亮蓝R250 | 试剂级 |

| T857169 | 60804-74-2 | 三(2,2'-联吡啶)钌二(六氟磷酸)盐 | 98% |

| R817247 | 989-38-8 | 罗丹明6G | 试剂级 |

| C804182 | 5808-22-0 | 变色酸钠 | 98% |

| R896122 | 80907-56-8 | 三(2,2'-联吡嗪)钌二(六氟磷酸)盐 | 98% |

麦克林是实验用光催化剂大规模生产商

我们针对生产和生化技术客户提供定制配方制剂

访问麦克林官网:www.macklin.cn 了解更多产品

参考文献:

[1] Leyre, M.; Santosh, K. P.; Oliver, R.; Burkhard, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10034.

[2] Wei, G.; Zhang, F.; Z. Y. Jiang. ACS Catal. 2016, 6, 3708.

[3] Uraguchi, D.; Yamada, K.; Ooi, T. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13768.

[4] Yiting Lv, Jinjuan Xue, Zhaoxia Chen, Jianan Qu, Kaiwen Huang, Mingxin Wang, Wei Sun, Chemical Engineering Journal, 2024, 498, 155263.

[5] 左士祥,陈瑶,吴孟德,等.[J].硅酸盐学报,2017,45(07):1024-1030.

上一篇: 麦克林手性拆分合成及相关试剂介绍 下一篇: 聚集诱导发光材料-四苯乙烯产品介绍